«La Ciudad de los Espejos Rotos»

La madrugada respiraba entre los edificios, ese aliento frío que precede al amanecer, cuando todo parece suspendido entre el sueño y la memoria.

Clara y Manuel caminaban sin prisa, como si el asfalto bajo sus pies fuera un mapa de cicatrices que ambos reconocían.

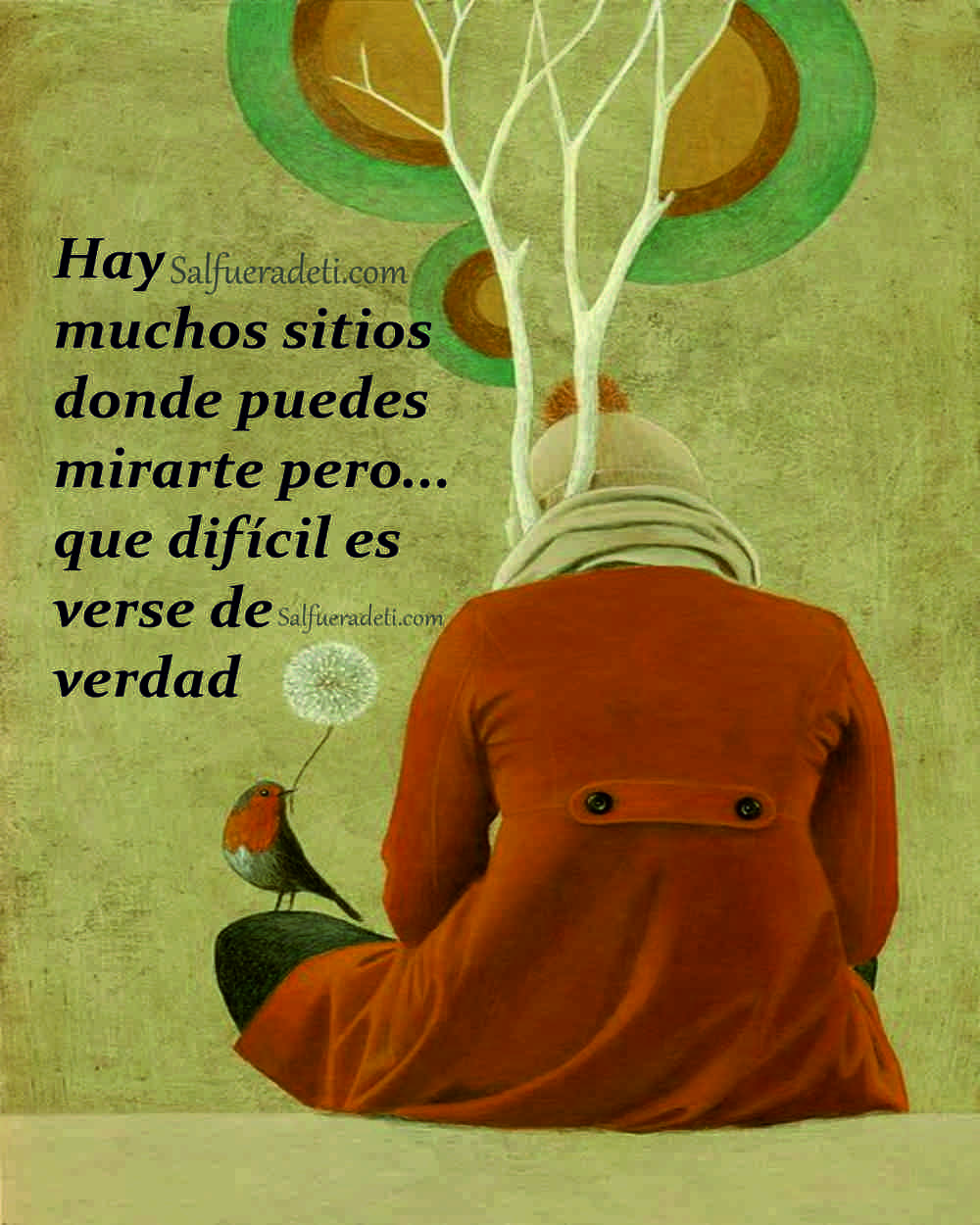

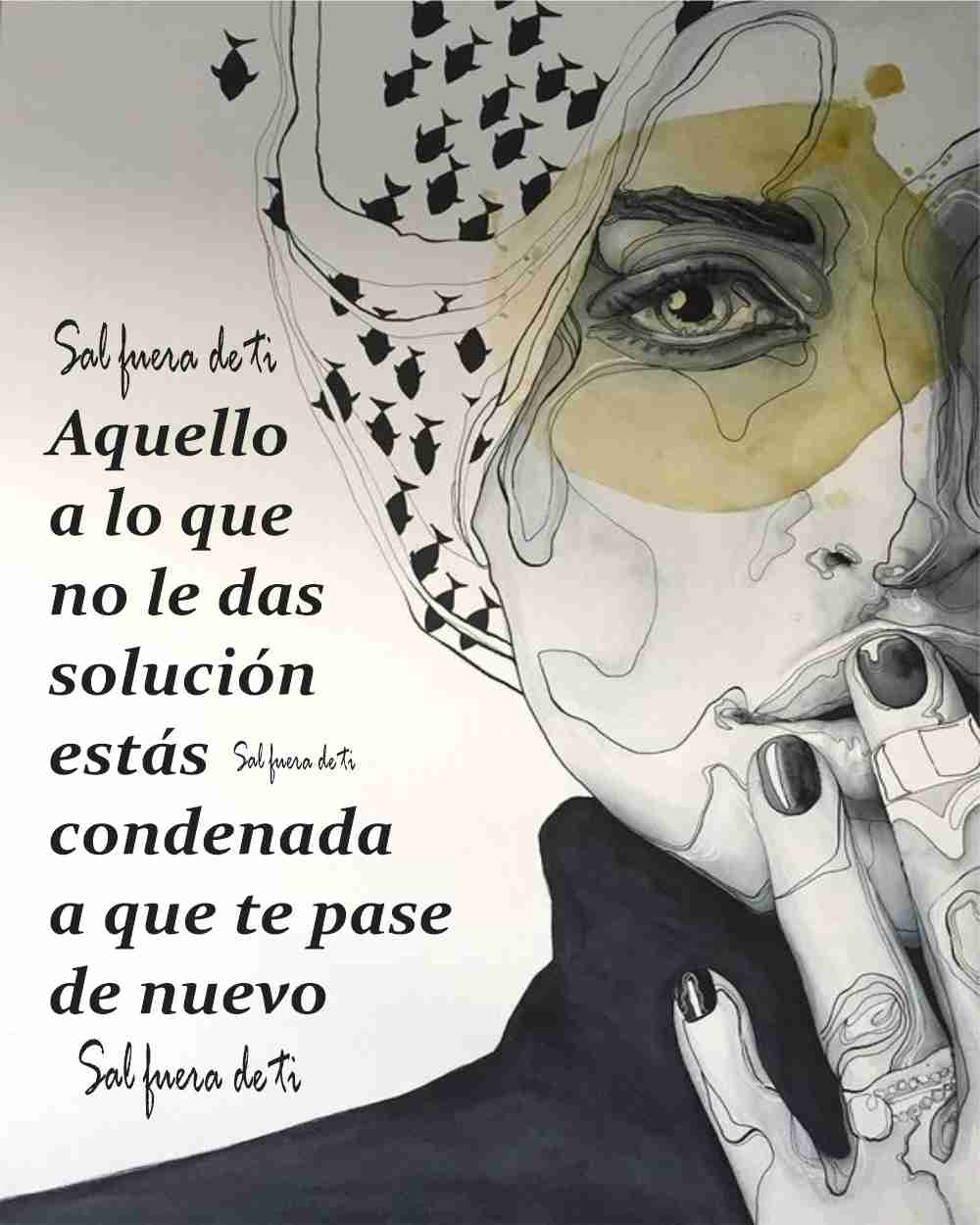

A su alrededor, los escaparates —rotos, resquebrajados— multiplicaban sus siluetas en fragmentos distorsionados. Pero ellos no bajaban la mirada.

—A veces no es el pasado lo que amas —dijo Clara, deteniéndose frente a un cristal astillado que le devolvía mil versiones de su rostro—, sino la costumbre de sangrar en el mismo lugar.

Manuel asintió, aunque no estaba seguro de entender. O quizás lo entendía demasiado bien. Había algo perverso en la familiaridad del dolor, en cómo uno podía extrañar hasta las heridas cuando estas eran lo único que le recordaba que seguía vivo.

—Nos mentimos —murmuró él, pisando un trozo de espejo que crujió bajo su zapato—. Dices que te quedas por miedo a lo nuevo, pero en realidad te aferras a lo viejo porque ya conoces su sabor.

Ella sonrió, un gesto triste y hermoso como un faro en medio de la niebla.

—Y tú dices que te vas por libertad, pero en el fondo temes que nadie más te reconozca como yo lo hice.

El aire olía a café recién hecho y a gasolina, a ciudad que despertaba mientras ellos se despedían. Manuel pensó en todas las mañanas compartidas, en esos silencios que nunca fueron incómodos, en cómo Clara podía leer sus pensamientos antes de que él mismo los ordenara.

—Fuiste el paréntesis en que dejé de ser un extraño para mí mismo —confesó, y la voz le tembló apenas—. El tiempo que no tuve que pensar.

Clara cerró los ojos. Recordó las noches en que su cuerpo había sido un idioma que ambos hablaban sin necesidad de traducción, los días en que el mundo exterior parecía un rumor lejano.

—¿Y ahora qué? —preguntó, aunque sabía la respuesta.

—Ahora miramos —dijo él, señalando los espejos rotos que los rodeaban—. Sin miedo.

Y así lo hicieron. En cada fragmento, veían pedazos de lo que fueron: risas pegadas a lágrimas, peleas que terminaban en piel, promesas que ya no pesaban nada. No había nostalgia en esa mirada, solo una verdad desnuda y cruda como la luz del alba.

Cuando el sol terminó de ascender, se separaron sin dramatismos. No hubo beso final, ni frases hechas. Solo dos personas que, por un instante, habían sido el refugio perfecto del otro.

La ciudad siguió su curso, indiferente. Entre los espejos rotos, quedó reflejada una última imagen: dos figuras alejándose en direcciones opuestas, pero sin apuro, como quienes saben que llevan consigo algo que el tiempo no podrá romper.

© copyrigth | Jose Luis Vaquero.

© copyrigth | Imagen: salfueradeti.com